Étant donné que chaque organisme vivant a besoin d’eau propre pour survivre, asolutions avancées de filtration de l’eau.

Les techniques de purification de l’eau sont profondément ancrées dans l’histoire de l’humanité.

Des preuves tangibles démontrent que des efforts considérables ont été déployés pour lutter contre les micro-organismes et les contaminants nocifs qui ont menacé la santé et la survie humaines au fil des siècles.

Des premiers traitements chimiques comme le chlore et l’alun aux traitements physiques comme la filtration sur sable, la purification de l’eau est devenue une science sophistiquée.

Aujourd’hui, les solutions avancées de filtration de l’eau constituent un phénomène moderne qui répond aux défis mondiaux urgents avec une ingéniosité remarquable.

Cet article décrit certaines des techniques de filtration les plus intéressantes et les plus avancées pour améliorer la qualité de l’eau et offre un aperçu des solutions futures déjà en cours de développement.

Pourquoi les Solutions courantes de filtration de l’eau modernes

Traitement à la saumure

Environ 97.5 % de l’eau disponible sur Terre est salée et impropre à la consommation quotidienne sans traitement substantiel.

Les solutions de traitement par saumure, comme l’osmose inverse, dessalent efficacement l’eau salée pour produire une eau propre et utilisable.

Solution zéro rejet liquide (ZLD) de NuWater

La technologie ZLD représente une avancée majeure dans le traitement des saumures.

Elle limite les déchets en récupérant la quasi-totalité de l’eau issue du traitement, laissant ainsi des résidus solides au lieu de déchets liquides.

Cette technologie répond fondamentalement à la pénurie d’eau dans les régions arides et favorise une exploitation industrielle responsable.

solutions avancées de filtration de l’eau sont urgentes

La demande mondiale en eau potable n’a jamais été aussi critique.

La croissance démographique, l’expansion industrielle et l’urbanisation ont accéléré la consommation d’eau, épuisant ainsi les ressources limitées en eau douce.

Il est alarmant de constater que moins de 1 % de l’eau de la planète est potable, ce qui souligne la nécessité de solutions avancées de filtration de l’eau.

La réutilisation de l’eau devient incontournable pour reconstituer les réserves et garantir un approvisionnement constant.

Cependant, certaines méthodes de purification peuvent s’avérer extrêmement coûteuses, rendant l’accès à l’eau potable particulièrement difficile dans de nombreuses régions.

Les systèmes avancés de filtration de l’eau offrent des alternatives évolutives, économiques et durables qui répondent à ces enjeux tout en répondant aux besoins croissants des particuliers et des industries.

Systèmes avancés de filtration de l’eau

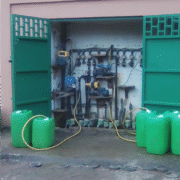

Des technologies de filtration révolutionnaires, comme les membranes de microfiltration et d’ultrafiltration, assurent une purification précise en éliminant les particules visuellement indétectables. Ces solutions sont si performantes qu’elles peuvent être utilisées dans les industries exigeant une pureté exceptionnelle, notamment la production agroalimentaire.

Les membranes de filtration sont conçues pour éliminer les impuretés telles que les bactéries, les virus et les microplastiques, tout en maintenant un débit et des performances élevés.

Les systèmes NuWater illustrent parfaitement ces capacités, offrant une purification de l’eau durable et de haute qualité pour diverses applications.

Pour en savoir plus sur nos solutions de filtration d’eau avancées en Afrique du Sud.

Récupération et réutilisation

La récupération et la réutilisation de l’eau sont essentielles pour répondre aux besoins variés des sociétés modernes. L’eau récupérée peut être adaptée à des applications spécifiques, de la dépoussiérage et de l’irrigation agricole à l’eau potable destinée à la consommation et à l’eau ultra-pure pour les chaudières et turbines des centrales électriques.

La gamme d’équipements de récupération d’eau écologiques et économiques de NuWater est conçue pour faciliter la réutilisation pratique de l’eau. Ces solutions préservent les ressources et réduisent l’impact environnemental en permettant le recyclage des eaux usées.

Réacteurs à membrane

La technologie du bioréacteur à membrane (MBR) associe filtration membranaire et traitement biologique pour créer un système avancé de boues activées.

Ce système traite efficacement les eaux usées en éliminant les effluents et en produisant une eau de qualité supérieure et réutilisable.

De plus, la biomasse issue des eaux usées produite lors du processus peut être valorisée comme source d’énergie pour alimenter les stations d’épuration.

Ce double avantage souligne le potentiel des MBR pour révolutionner la gestion des eaux usées, la rendant à la fois écologiquement responsable et économiquement viable.

Où vont les solutions avancées de filtration de l’eau

Le fl’avenir de la purification avancée de l’eau est façonné par des technologies émergentes telles que la nanotechnologie et l’intelligence artificielle (IA). La nanotechnologie offre le potentiel d’une filtration hautement sélective à l’échelle moléculaire, améliorant l’élimination des contaminants avec une précision sans précédent. À l’inverse, l’IA permet la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive et l’optimisation des systèmes de filtration, améliorant ainsi la productivité et réduisant les coûts d’exploitation.

NuWater est bien placée pour mener ces avancées en Afrique du Sud, en s’appuyant sur des technologies innovantes pour proposer des solutions d’eau plus intelligentes et plus performantes. Tout en continuant à promouvoir la recherche et le développement, nous restons déterminés à promouvoir le développement durable et à garantir l’accès à l’eau potable pour les générations actuelles et futures.

Conclusion

Les solutions avancées de filtration de l’eau sont bien plus qu’une révolution. Elles sont également indispensables pour répondre à la crise mondiale de l’eau.

Technologies de pointe en matière de traitement de l’eau peut garantir un accès constant à l’eau pure pour tous en exploitant des systèmes de pointe tels que l’osmose inverse, la microfiltration et les bioréacteurs à membrane, et en adoptant les développements futurs de la nanotechnologie et de l’IA.

L’engagement de NuWater à fournir des solutions innovantes en fait un leader dans ce domaine essentiel, façonnant l’avenir de la purification avancée de l’eau en Afrique du Sud et au-delà.

Ensemble, nous pouvons relever les défis de la pénurie d’eau et construire un avenir plus respectueux de la planète grâce à des solutions avancées de filtration de l’eau. Nous parler dès aujourd’hui.

https://nuwater.com/fr/solutions-avanc%C3%A9es-de-filtration-de-l%27eau/

AAEA

AAEA AAEA

AAEA AFWASA

AFWASA AAEA

AAEA AFWASA

AFWASA AAEA

AAEA AFWASA

AFWASA AFWASA

AFWASA AAEA

AAEA AFWASA

AFWASA